Non è più in Messico, ma a Siviglia, ed è ancora presto per riabituarsi alla devozione.

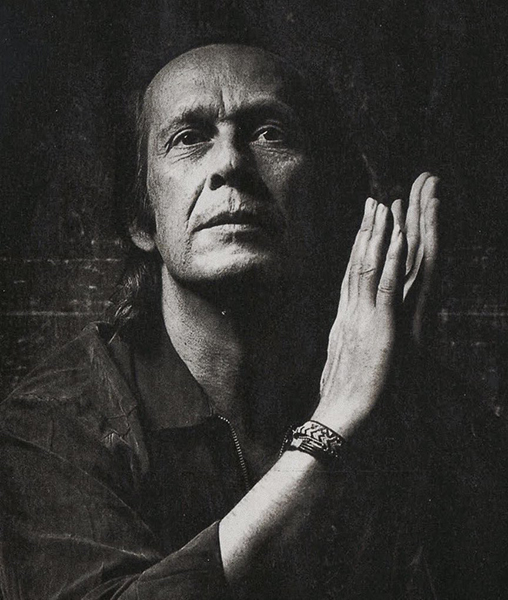

Ma il maestro china il capo e fa sua la sedia. Ha appena girato uno spot per Cruzcampo con Sara Baras e Antonio Canales. È stanco. Sta preparando un nuovo tour, al quale al momento non può rinunciare. Per tutto il resto è aperto. «Ehi, ora che abbiamo finito, sai dove possiamo andare a mangiare una cola de toro prima di prendere l'AVE? Mia moglie l'ha mangiata per la prima volta a Siviglia e le piace”, mi dice. È un segno che è calmo. Buon momento per iniziare una conversazione in cui la parola più usata sarà «flamenco». Perché Paco, la divinità di quest'arte, vuole continuare a difenderla a tutti i costi, qualunque cosa accada.

- Essere il dio di così tante persone è un peso psicologico?

-Sì, c'è molta responsabilità, c'è sempre molta paura di deludere tutte quelle persone che mi hanno seguito e di sbagliare con idee che non sono appropriate per le persone che hanno una fede cieca in quello che faccio; ma sono anche un po' rilassato in questo senso, questo non mi tortura troppo, perché faccio quello che mi piace. Se un giorno, per qualsiasi circostanza, quello che faccio non è più in sintonia con ciò che la gente si aspetta, peccato. Non smetterò di essere me stesso. Credo che l'unico modo per non sbagliare sia continuare ad essere e sentire ciò che provo. Se provo a pensare o manipolare ciò che penso che proveranno, è lì che posso perdermi, ma se rimani fedele a ciò che senti o desideri, saranno in grado di dirti che non sei più attuale o che sei diventato obsoleto, ma io sono sempre lo stesso.

-Nel flamenco, gli evoluzionisti sono considerati traditori, ma tu sei al di sopra del bene e del male.

-Il successo significa un po' questo. Se sono stato una persona che ha avuto successo, non ci sono riuscito perché sono diventato famoso o perché ho guadagnato molti soldi, ma perché facendo quello che mi piace sono penetrato nella storia con qualcosa che amo davvero, la musica della mia terra, un flamenco da sempre molto maltrattato. In questo senso, mi considero un vincitore. Poi ci sono altre cose nella vita, come i tuoi figli, la tua famiglia... Ma in senso professionale ho ottenuto molto di più di quanto mi aspettassi.

-So che alcuni chitarristi hanno dormito sulla porta del negozio di dischi la sera in cui è uscito «Luzía». Ora tira fuori un altro disco. Provocherà di nuovo l'insonnia?

-Hombre! penso che l'album sia carino. Costa sempre di più perché si invecchia, le energie stanno diminuendo, rimane l'illusione. La voglia di farsi conoscere è qualcosa che si ha già e che poi smette di essere uno stimolo. L'unico incoraggiamento che mi è rimasto è che sono ancora rilevante e ho ancora qualcosa da dire. Ho passato molte ore, sono stato davvero rinchiuso per due anni con un grado di nevrosi che ho persino visto fantasmi negli angoli ma il disco contiene almeno due o tre cose, dettagli, che sono ciò che volevo, che rappresentano un passo oltre ciò che ho fatto finora in termini di armonia e in termini di espressione di flamenco, e anche ritmicamente. Penso che questo sia un bell'album. Penso che, come la maggior parte dei miei album, all'inizio le persone lo troveranno un po' strano, ma va bene così, perché ci vorranno diversi ascolti per scoprire i dettagli. In breve, è molto difficile essere obiettivi quando si tratta di qualcosa di così tuo. A volte vorrei uscire da me stesso per potermi vedere dall'esterno e avere l'obiettività che vorrei, perché si ha un così forte bisogno che le cose vadano bene che a volte ci si può confondere. Ma penso che tra tutta quella confusione in cui si vive, per momenti di lucidità come questo, l'album possa andar bene.

-La chitarra è come il tuo cuore, i tuoi polmoni...?

-Sì, certo, è un altro organo del mio corpo. La chitarra è stata il mio martirio per tutta la vita, un martirio masochistico, un martirio che amo perché è piacevole.

Il dolore a volte provoca piacere?

-Ma il piacere a volte è quindici secondi in una settimana, forse, e ti sto dando una percentuale che potrebbe essere un po' alta. Naturalmente, non c'è niente al mondo che dia più piacere.

-Il Paco de Lucía che compone è molto diverso da quello che poi interpreta?

-Sì, l'atteggiamento cambia completamente. Quando vai sul palco devi essere un buon tecnico, ci deve essere forza fisica, devi avere brillantezza... Sali sul palco e non puoi più permetterti il lusso di dubitare, devi dare il massimo . Invece il Paco de Lucía che è rinchiuso a comporre è pieno di dubbi e ansie e di tutta quella merda che ti fa diventare polvere. Finché non arrivi davanti al palco, vivi tutto questo, ma una volta salito, è finita. Lì devi crederci tu stesso in modo che gli altri possano crederci.

-Il processo di composizione ti crea nevrosi e ti danneggia molto fisicamente?

-Tanto. Ad esempio, in questi due anni ho fumato tre pacchetti di tabacco al giorno a causa dell'ansia. Mi sono già visto alla fine, quando ero a Cancún a finire l'album, molto male. Un giorno mi sono guardato allo specchio e avevo le occhiaie che mi spaventavano. Quindi un mese prima di venire qui per finire l'album, ho preso la chitarra, l'ho messa via e sono andato in spiaggia.

-Hai molti periodi in cui devi dimenticare la chitarra per qualche giorno?

-Non sono uno di quei chitarristi che si rinchiudono e passano tutta la vita a provare, non io. Quello che succede è che quando prendo l'impegno che devo fare un album, faccio di tutto. Non sono regolare nella mia vita, o mi ci metto dentro o mi butto su un divano a guardare la televisione per tre giorni. Non ho quella via di mezzo e quella disciplina, sono così e non fa bene alla salute e al sistema nervoso.

-Quel bambino di cui parlavi prima conobbe presto la radice della sua musica, ma decise di non fossilizzarla. Come mai?

-Ricordo che nell'album «Sirocco» aveva fatto una minera e l'ho ascoltata su un nastro. Poi ho pensato: «La falseta è così bella... ma non suona come una minera». Perché non suona come minera se apparentemente va bene? Mi sono reso conto che suonava nuovo, ma un nuovo senza essenza. In quel momento ho deciso di ascoltare Montoya e l'ho ascoltato per tre o quattro giorni. Ho cambiato tre piccole cose di quello che avevo già composto, tre silenzi, non ho nemmeno aggiunto nulla, e questo ha già preso carattere. È qualcosa che è molto difficile da definire, è una sensazione pura: tre o quattro piccoli dettagli, sfumature che le hanno dato carattere. Torno sempre ad ascoltare i classici; più provo ad andare avanti, più mi aggrappo a ciò che ho dietro con una mano perché ho sempre avuto molta paura di lasciare ciò che è il flamenco, o ciò che penso dovrebbe essere.

-La chiave quindi è essere flamenco e non fare flamenco?

- È molto semplice. La chiave è essere nati come sono nati i gitani. Ecco perché c'è una differenza tra gitani e payos, un vantaggio direi, ed è che il gitano, da quando è nato, quel bambino ha sempre vissuto una festa, sente battere le mani e cantare, vede la madre alzarsi e taconear. Questo è il vantaggio. La cosa della purezza e quella dei geni, beh, capisco che questa razza se ne vanti, ma non è questa la differenza: è che quando il payo ha dodici anni i suoi genitori lo portano in una scuola per fargli imparare a suonare, cantare o ballare ma in quei 12 anni è dove il gitano si è avvantaggiato sul payo. Nel mio caso, sono cresciuto praticamente come i gitani. Mio padre era un chitarrista e cercava feste di notte per lavorare. Quando tornava a casa la mattina con coloro che stavano festeggiando e che erano già ubriachi, ricominciava una nuova festa. Ho avuto la stessa infanzia di un gitano, ecco perché penso di avere lo stesso senso ritmico, mi piace entrare in una festa e divertirmi come loro. Quella che c'è è un'usanza, un'educazione fin dalla nascita.

-Il flamenco è ancora importante per te quanto la tua stessa vita, o le cose diventano più relativizzate con l'età?

-Il flamenco è tutto per me, è la mia personalità, sono io. Forse sarei ancora più felice senza il flamenco in un certo senso; non senza flamenco, ma senza la responsabilità che ho nel flamenco. Questa arte è qualcosa per cui combatto da molti anni. Non sono stato là fuori per 40 anni a spaccarmi il culo negli aeroporti solo per soldi, o per fama, perché con tre abiti appesi nell'armadio non ho bisogno di altro. Ricordo cosa ha passato mio padre, per portare a casa tre pesos per la fatica che ha sofferto, quando è arrivato con una chitarra rotta perché un giovane signore l'aveva fatta a pezzi. Questo mi ha dato un impegno per la mia arte. È l'unica musica che mi ha fatto piangere. Ecco perché ho lottato per rivendicare il flamenco come nostra cultura, come qualcosa della nostra terra. Sono stato lì tutta la mia vita. Penso di aver aperto le porte in modo che ora tutti quelli che escono abbiano le sale piene di aficionados. In America c'era Sabicas e c'era Carmen Amaya, ma in Europa non c'era il flamenco. Ho fatto tutto da solo, l'ho preso a calci da solo, e improvvisamente un posto dove c'era un amante della chitarra ora c'è una comunità. Penso che questo sia un compito che ho sostenuto per anni.

-Tutto questo è stato ottenuto in cambio di un successo che non ti permette di vivere in pace. Preferisci l'adulazione o il disprezzo?

-Preferisco la critica, la critica costruttiva, qualcuno che mi dice qualcosa e imparo, ecco cosa mi piace. E sempre di più, perché il tuo nome si sta affermando nel prestigio e nessuno osa più dire nulla, ma ricordo una brutta recensione che mi diede il New York Times quando stavo iniziando, alla quale sarò sempre grato. Quello che non sopporto più sono le critiche che vengono fatte per invidia o gelosia, come ad esempio quella che mi ha fatto Yepes, che riposi in pace, quando ho suonato al “Concierto de Aranjuez”. Avrei voluto con tutto me stesso che dicesse cosa non funzionava per me, cosa avevo fatto di sbagliato, e mi hanno portato a letto ABC e ho letto quaranta commenti negativi. Nessuno di loro mi ha insegnato niente, erano tutti del tipo «questo ci ha ingannato, perché questo si è fatto da parte, qualsiasi mio allievo lo suona meglio di lui...». Tutto era così. Se avesse detto, beh, non mi piace quello che avevo fatto per questo, quello e quell'altro, maledizione, l'avrei ringraziato. Voglio che i critici mi dicano qualcosa che non vedo perché sto cercando di coprire i buchi nella mia carriera. Questo è ciò che mi interessa, perché sono abituato all'adulazione fin da quando ero bambino, e questo non mi dà nessuna sensazione. Questo aiuta all'inizio, quando ti riconoscono, a sentirti orgoglioso, ma a me è successo, almeno a me; perché ci sono tante persone che passano tutta la vita a cercarlo ovunque, ma per me è durato poco. È come quando hai fame e mangi. Hai già mangiato, ecco fatto. L'unica lusinga che mi interessa è quella che viene da qualcuno che conosco e che nel punto in cui penso si debba dire, dice ole. Ma di solito ti chiamano vecchio quando fai una pausa al circo.

Fonte ABC Cultura: https://www.abc.es/cultura/